2023.09.20

なりわいを考えるシリーズ

どうやら私、普通じゃないらしいー現代社会における「普通」という概念の分析と考察ー

文:伊藤絵実里

私は2年前に千葉から神戸に移住し、神戸地域おこし隊兼、くさかんむりという茅葺きの会社に所属しながら、茅葺きを軸に、神戸市北区山田町の町おこしに取り組んでいる。

“地域おこし協力隊”、”茅葺き”、業界も働き方も特殊だが、社会人2年目の私はふと、「普通とは何か?」を考えるようになった。

この時代における、「普通」の働き方・仕事とはなんだろうか。

コロナでテレワークが加速し、複業など様々な働き方をする人が増えてきた。

ずっと同じ企業に勤めるという考え方よりも、転職してキャリアを変えていくという考え方も増えてきた。

でもこれらを実践する人たちは、全体における割合でみたらまだ少数だ。

働き方の多様性が生まれてきているこの世の中で、普通という概念はどのように定義されるのか。

私の周りの人のことを整理しながら、普通とは何かを考えてみた。

分析<色々な集団における普通の概念とは?>

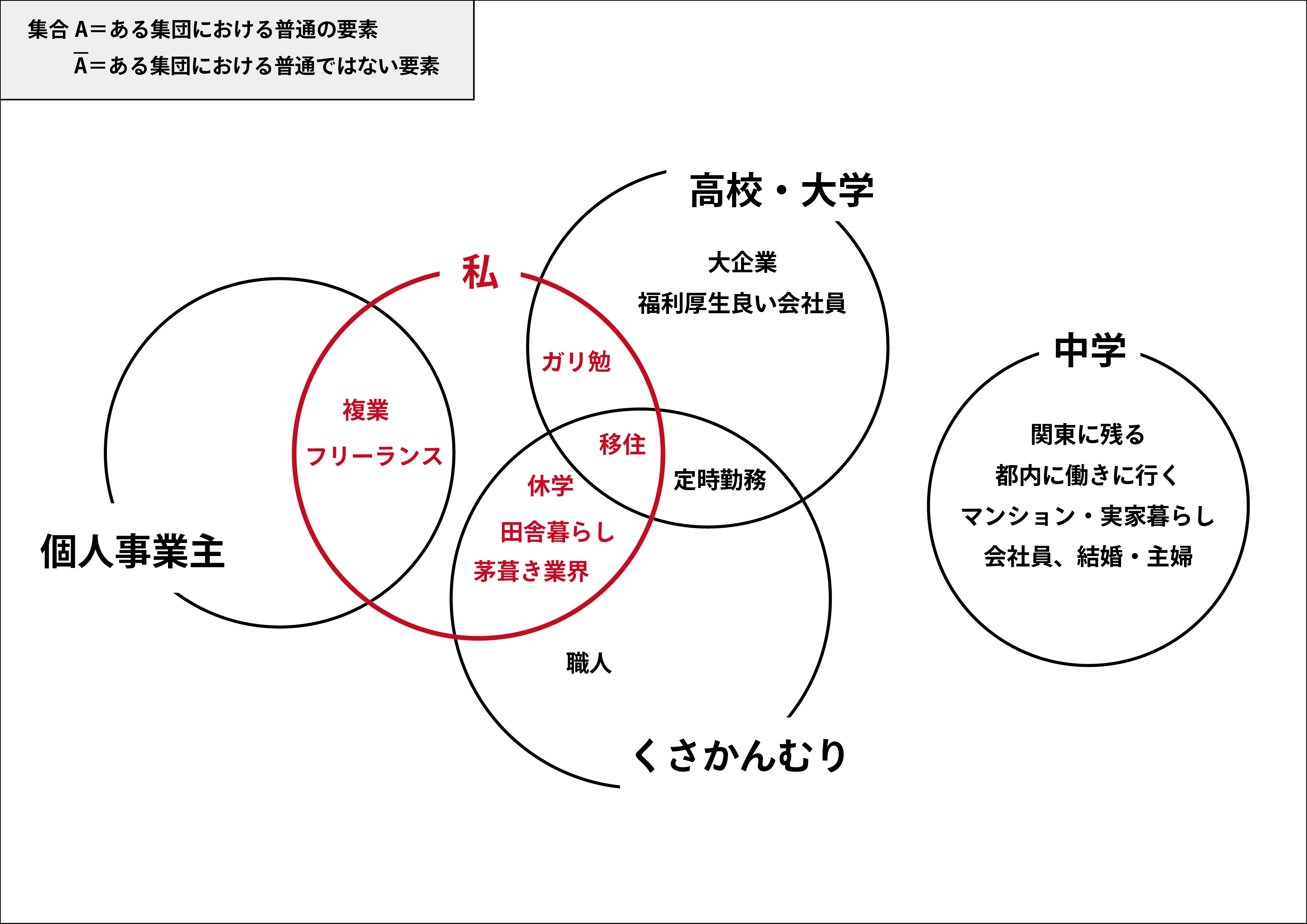

図が、私の身の周り(中学、高校・大学、くさかんむり、知り合い(個人事業主))の集団における、「普通の要素」の集合を整理したものである。

中学時代の友人たちにとって、地元周辺に住み、都内に働きにいくのが「普通」である。

私のように大学受験を必死に勉強したり(要するにガリ勉)、自分のやりたい仕事を求めて移住する人なんて本当にごく少数である。ので、私は「普通」ではないのかもしれない。

しかし、高校・大学の友人はみんな大学受験をして、たくさん勉強してきた人たちであるので、逆にガリ勉であることが「普通」である。

就職で北海道に移住した友人もいるし、地方から関東に移住してきた友人たちを見れば、移住することもそんなに珍しい話ではない。

しかし、高校・大学の友人は比較的大きな会社に就職し、「普通」に会社員をしている人が多い。ので、やっぱり私は「普通」ではないのかもしれない。

私の会社は株式会社くさかんむり。茅葺き業界というだけで「普通」ではない。でもくさかんむりにとって茅葺きを扱うことは「普通」である。

小さな会社に関東からわざわざきたことも「普通」ではないのかもしれないが、うちの若手社員の多くは、神戸外から来ている人が多いので、これも別に「普通」。

休学、最終学歴保育園卒?!、大学中退、高専、、、あまり「普通」じゃない人生の選択をしてきた人たちが「普通」にいる。こんな環境にいると、え。私めっちゃ「普通」じゃない?と思えてくる。

しかし、くさかんむりは基本職人・週6勤務。私は、神戸地域おこし隊としての特殊な立場で、複業OKの週4勤務。その点で言うと、ああ、やっぱり私は「普通」ではないのかもしれない。

しかし、働き方で言うならば、個人事業主やフリーランスのひとたちの「普通」と同じである。

・・・つまり、普通という概念は、ある特定の集団によって異なるもので、集団によっていろいろな「普通」があるのではないかと考えた。

考察<私は普通?普通じゃない?>

つまりまとめると、こういうことになる。

ある特定の集団にそれぞれ「普通の要素」と「普通ではない要素」が出てくるが

集団全体を社会全体として広げ、それぞれが個々の集団の要素として捉えることで、

色々な集団の「普通の要素」の集合体が自分であるということになる。

結論。自分が普通かどうかなんて、どーでもええやん!

元々私は、普通じゃなくなりたかった、変な人になりたかった。

みんなと同じだと面白くない、人とはちょっと違う道を進んできたつもりだった。

デザインとか。休学とか。

でも神戸に来て変な人が多すぎて、なぜか居心地がいいと感じるようになった。

神戸に移住して、くさかんむりに入社して、社会人になって、

色々な人と関わる中で、私は普通じゃない?と感じる時と、やっぱり私普通だわ!と思うようになって掘り下げた結果、自分は普通だと思えると落ち着くのかもしれないと思った。

まあでも普通かそうじゃないかなんてどっちでもいいのではないか。だって結局変人になりたくても、視野を広げてどこかの普通をかき集めてきたら自分は普通になるのだから。

私にとっての普通。

茅葺きを「普通」に扱えること。定時に縛られずに、自分でスケジュールを決めて自分で考えて働くことが「普通」であること。自分のやりたい仕事のために意志を持って選択できることが「普通」であること。

これは全部自分にとってすごく良いと思えるものである。

普通の仕事がなんなのかとかより、自分にあった仕事や生き方を、自分にとっての「普通」にしていけることが幸せなのではないかと、社会人2年目の小娘は思いました。笑

この記事を読んだ⼈におすすめの記事